在牙膏、漱口水、口腔喷雾等产品层出不穷的今天,许多品牌为抢占市场份额,纷纷推出诸如“抗幽门螺杆菌”“根治口腔溃疡”“黏膜修复”等吸睛口号。然而,这些看似专业的功效宣称背后,往往隐藏着不小的合规风险。

事实上,市面上的口腔护理产品大多属于“消毒产品”或“化妆品”类别,并非“药品”。那么,应如何准确区分口腔产品的监管类别?哪些宣传用语可能触碰法规红线?口腔抗抑菌产品在市场推广中又应注意哪些合规要点?接下来,我们将为您一一梳理。

化妆品范畴的口腔护理产品

普通牙膏、漱口水等口腔清洁护理产品,若仅宣称具有清洁、香氛、美白等修饰性效果,通常被纳入“化妆品”类别进行管理。自2021年起,《化妆品监督管理条例》正式将牙膏纳入化妆品监管范围,要求其功效宣称必须具有充分科学依据,并完成在国家药品监督管理局的备案。

除了需符合《化妆品安全技术规范》中关于微生物、重金属等常规项目的要求外,牙膏产品还需根据具体特性进行多项检测,包括但不限于:pH值、对口腔硬组织的安全性评价、过硬颗粒、总氟、可溶氟、游离氟、二甘醇、乙二醇、甲醇、二恶烷及游离甲醛等。

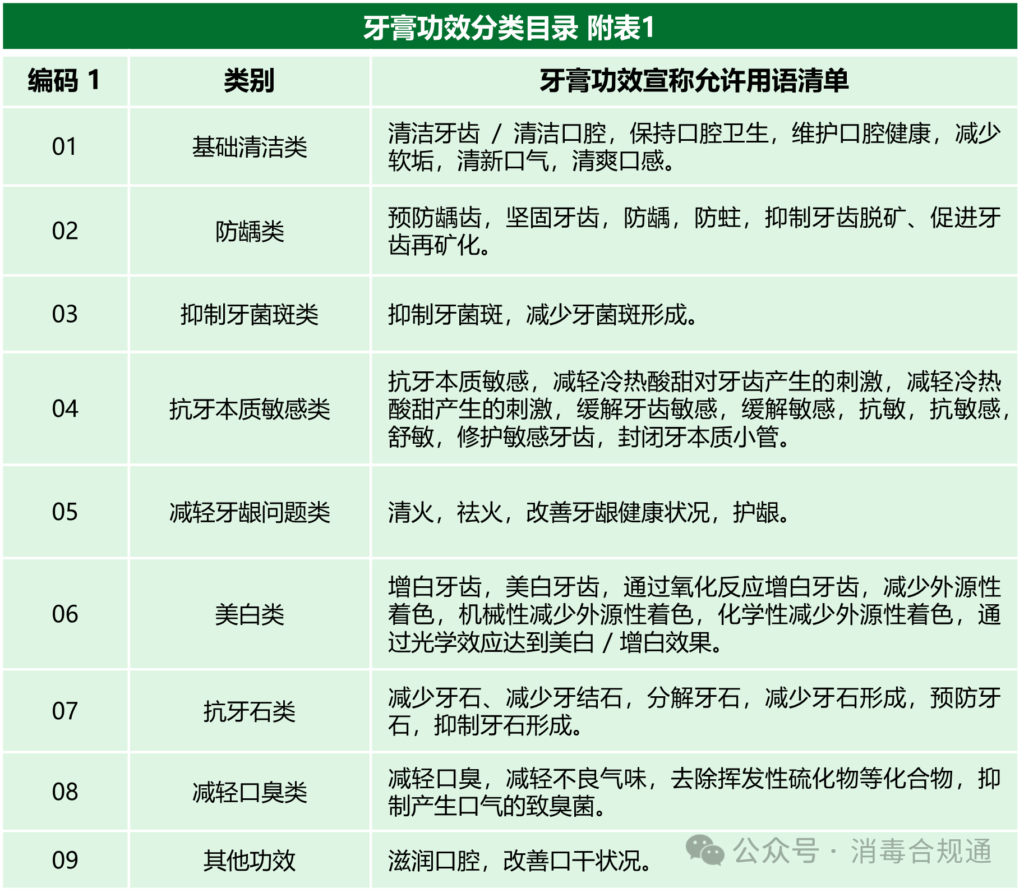

若产品宣称清洁以外的功效,则须开展人体功效评价或其他科学验证,备案人须依据评价结果编制并公布《功效宣称评价摘要》。特别地,对于宣称防龋、抑牙菌斑、抗牙本质敏感、减轻牙龈问题等功效的产品,必须进行人体功效评价。

消毒产品范畴的口腔护理产品

根据《一次性使用卫生用品卫生要求》中的定义,抗(抑)菌制剂是指:直接接触人体完整皮肤或黏膜,具有一定杀(抑)菌(细菌和酵母菌)作用,但不以治疗疾病或者改善皮肤、黏膜的症状为目的的制剂。

若口腔护理产品宣称具有“减少口腔细菌”等抗抑菌消毒功能,则可能被归入“消毒产品”范畴进行管理。该类产品的有效抑菌或杀菌成分,须符合《消毒管理办法》等相关法规的要求。常见抗菌消毒成分包括氯己定(洗必泰)、西吡氯铵(CPC)、三氯生等,产品需明确标注其成分及含量,并通过抑菌率检测。

抗菌/抑菌作用宣称标准:

- 杀菌率≥90%,可以称为有抗菌作用; 杀菌率≥99%,则可以称为有较强抗菌作用。

- 抑菌率≥50%~90%,可以称为有抑菌作用; 抑菌率≥90%,则可以称为较强抑菌作用。

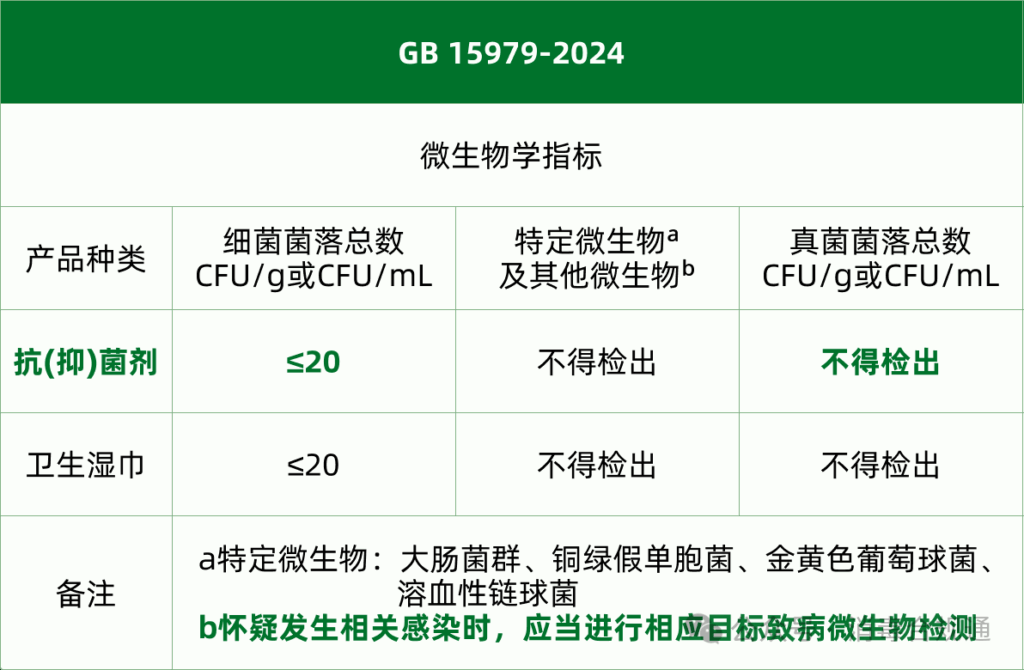

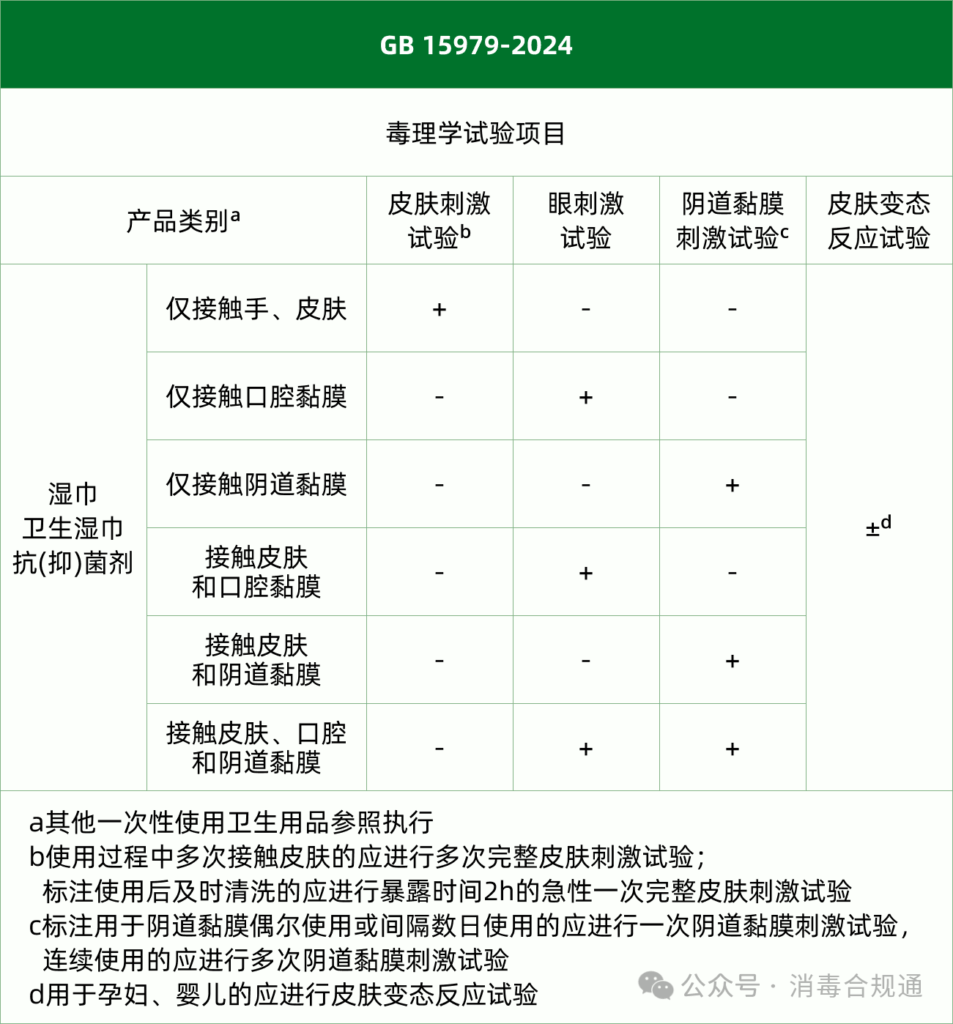

抗(抑)菌制剂还需满足相关微生物学指标及毒理学安全要求。

抗(抑)菌制剂微生物学指标要求:

抗(抑)菌制剂毒理学安全要求:

此外,消毒类口腔护理产品还须遵守《消毒产品标签说明书管理规范》,在功效宣传中特别注意以下合规要点:

❑ 禁止宣称疾病治疗作用

非药品类口腔产品不得明示或暗示对疾病具有治疗作用,例如:“治疗口腔溃疡”“根治牙龈出血”“预防牙周病”“抗幽门螺杆菌”等均为违规宣传。

❑ 禁止虚假或夸大宣传

不得进行虚假或引人误解的宣传,如:“一刷白”“7天彻底美白”“100%抑菌”等。

❑ 抗(抑)菌制剂说明书应清晰标注以下内容:

- 产品名称;

- 规格、剂型;

- 主要有效成分及含量(植物成分需标注主要植物拉丁文名称);

- 抑制或杀灭微生物类别;

- 生产企业信息(名称、地址、联系电话、邮编);

- 生产企业卫生许可证号(进口产品除外);

- 原产国或地区名称(国产产品除外);

- 使用范围和使用方法;

- 注意事项;

- 执行标准;

- 生产日期和保质期/生产批号和限期使用日期。

医疗器械 / 药品范畴的口腔护理产品

医疗器械类漱口水(如口腔溃疡含漱液)通常通过物理方式发挥作用。若被列为Ⅱ类医疗器械,该类产品不应含药物成分,且不得宣称治疗功能。例如,某些产品通过在创面形成保护层来缓解疼痛,或添加舒缓成分减轻炎症,但仍属于物理作用范畴。

若产品宣称具有“治疗口腔溃疡”“抗感染”或“修复口腔黏膜”等疗效,则必须按照药品管理,取得相应批准文号,其成分可能包含抗菌药物或激素。未经审批擅自宣称治疗效果属于严重违法行为。